Eine ZEITREISE durch die Stadtgeschichte

Die Biedenkopfer Stadtgeschichte prägte auch die Historie der ursprünglichen Burg und der, nach dem Bau des Palas im 15. Jahrhundert, als Schloss bezeichneten Anlage mitten im Stadtgebiet – hier einige markante Ereignisse:

(Quellen: Jahresprogramm „750 Jahre Biedenkopf“, Rainer Willner, 2004; Broschüre „Schloß Biedenkopf an der Lahn“, Friedrich Stoppel, 1988; „Schloss Biedenkopf. Anmerkungen zur Nutzungs- und Museumsgeschichte.“, Gerald Bamberger, 30.04.2013; Nachforschungen von Karl-Heinz Schneider)

nach oben

Die Biedenkopfer Stadtgeschichte prägte auch die Historie der ursprünglichen Burg und der, nach dem Bau des Palas im 15. Jahrhundert, als Schloss bezeichneten Anlage mitten im Stadtgebiet – hier einige markante Ereignisse:

- 1122 – Das hessische Hinterland fällt unter die Herrschaft der Landgrafen von Thüringen.

- um 1158 – Die Herren von Hohenfels errichten eine Burg auf dem heutigen Schlossberg. Der höchste Punkt des Burgareals liegt auf 386 m über NN (ca. 110 m über dem Lahntal) und es erstreckte sich auf einem schmalen, nach Süden in das Lahntal vorspringenden Berggrat. Vermutlich entsteht in dieser Zeit auch der sogenannte Bergfried, ein schlanker Rundturm mit einem Durchmesser von ca. 7 m und einer Mauerstärke von 1,90 m. Teile dieser ersten Burganlage sind heute noch vorhanden und können im Ausgrabungsgelände besichtigt werden.

- 1196 – Eine Kölner Urkunde erwähnt den Ministerialen „Harmouthdus de Biedencaph”, was darauf schließen lässt, dass Biedenkopf am Rande des Einflussbereiches der Erzbischöfe von Köln lag.

- 1231/32 – Die Thüringer Landgrafen legen unterhalb der Burg eine Siedlung an.

- um 1234 – Umgebende Besitzrechte: Im Norden, im kaum 15 km entfernten Battenberg, saß der Mainzer Erzbischof; im Westen in etwa 10 km Entfernung hatten die Grafen von Wittgenstein ihren Sitz. Von Südwesten aus dem Breidenbacher Grund heraus versuchten unermüdlich die Grafen von Nassau ihren Einfluss zu erweitern; im Südosten saß auf einer Doppelburg, ebenfalls kaum 10 km entfernt, über Buchenau-Carlshütte das mächtige Geschlecht derer von Hohenfels, welches erst 1249 von Landgräfin Sophie von Hessen unterworfen wurde. Vielleicht entstand die Burg erst um 1238 in den Auseinandersetzungen, die Landgraf Heinrich Raspe von Thüringen führte. Sie bildete zusammen mit den Burgen in Frankenberg, Gladenbach (Blankenstein) und Gießen ein System zur Verteidigung der Westgrenze Oberhessen.

- 1248 – Die Burg geht an die Landgrafen von Hessen, in deren Besitz sie bis in das 19. Jahrhundert bleibt.

- 1248 und 1284 – Biedenkopf ist hessische Münzstätte.

- 1254 – Sophie von Brabant, Tochter der Heiligen Elisabeth, verpfändet Burg und Stadt Biedenkopf (castrum et oppidum). Aufgrund dieser ersten urkundlichen Erwähnung gilt das Jahr 1254 offiziell als Gründungsjahr der Stadt Biedenkopf. Seither haben sich Stadtsiegel und Stadtwappen bzw. Stadtlogo dem jeweiligen Zeitgeist angepasst – fast immer mit einer grafischen Darstellung des Schlossturms. In 1993 wollte man mit einem neutralen Logo „natürlich mit Herz“ die Identifikationsmöglichkeit der Stadtteile stärken, doch das funktionierte nicht und nach wenigen Jahren kam man wieder auf ein Motiv mit dem Bergfried zurück:

- 1293 – Die Burganlage, wie sie sich heute bietet, war nicht ihr Anfang. Eine Chronik sagt aus: „Sie buwete 1293 Landgraf Otto forne uff den Berg. Vormals lag das slos dahinter.“; Tatsächlich fand man 1936/37 bei Ausgrabungen Fundamente, die auf eine ganz ansehnliche Anlage hindeuteten. Teile von Außenmauern ließen Schlüsse zu auf ein weites 105 m langes Rechteck mit Wallgraben, 2 Schalentürmen und einer Toranlage.

Der heutige Bergfried trägt deutlich die Merkmale der Bauweise der Staufenzeit. Er dürfte unter Landgraf Otto unmittelbar nach 1293, der teilweisen Zerstörung der „alten Burg“ entstanden sein. Ebenso wohl auch die Gebäude, deren Grundmauern beim Bau der Schloßwartwohnung 1963 freigelegt wurden. - 1296 – Landgraf Otto baut die Burg auf dem vorderen Teil des Schlossberges.

- 1311 – Landgraf Otto vererbt seinen Besitz an Landgraf Heinrich II., der einer Sage nach als „Eiserner Heinrich“ durch das Gemäuer geistern soll.

- um 1335 – Gründung der „Neustadt“ mit Marktplatz.

- 1350–1430 – Es entstehen Wohntürme, das innere Schlosstor und wohl auch die beiden vorgesetzten Zwingeranlagen, initiiert vom lokalen Adelsgeschlecht der Herren von Breidenbach (10 km südwestlich von Biedenkopf), die zu dieser Zeit durch den Erwerb von Pfandrechten in Biedenkopf dominieren.

Unter dem Nachfolger von Landgraf Otto I., Heinrich II. (der Eiserne) entstand um 1360 bis 1365 der Palas mit der Burganlage in der heutigen Form.

1374 belagerte der „Sternenbund“ (Ritterbund des Adels) die Burg und wütete in der Stadt. - 1455 – Landgraf Ludwig I., genannt der Friedsame, erlässt von der Burg aus eine Gerichts- und Polizeiordnung für Hessen.

- 1455–1483 – Bau des „Palas“ (heute Museum) als Witwensitz für Anna von Katzenelnbogen, der künftigen Ehefrau Heinrich III (Sohn von Landgraf Ludwig I.). Ob jedoch Anna, die 1494 in Marburg starb, jemals das Schloss bezog, ist nicht bekannt.

- 1534 – Verpfändung von Schloss, Stadt und Amt Biedenkopf an die Wittgensteiner Grafen, die alle Baulichkeiten inkl. des Palas verfallen ließen.

- 1562 – Unter Landgraf Philipp von Hessen (der Großmütige) wurden Palas und alle anderen Gebäude gründlich instandgesetzt und eine Nutzung als Wohnung für den Amtmann bzw. als Fruchtspeicher vorgesehen.

- 1567 – Nach dem Tode Landgraf Philipps, genannt der Großmütige, wird Hessen geteilt. Biedenkopf und seine Umgebung werden Hessen-Marburg zugeordnet.

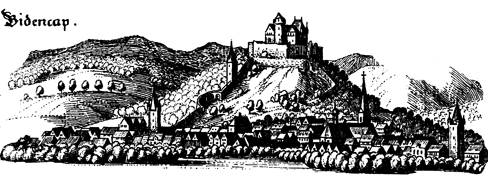

- 1604 – Die oberhessische Linie der Landgrafen starb aus, das Schloss hatte ausgedient und verfiel. Die hintere Burg lag schon längst in Schutt. Keiner der alten Stiche, weder Gerstenbach (um 1500) noch Dillich (1605) noch Merian (1646) zeigen etwas von ihr. Allerdings war der Querbau, auf dessen Grundmauern die heutige Schloßwartwohnung steht, noch erhalten. Biedenkopf fällt als Teil des Marburger Erbes an Hessen-Kassel.

- 1635 – In Biedenkopf werden 64 Häuser durch einen Brand zerstört.

- 1648–50 – Blankenstein, Battenberg und Biedenkopf wurden „Hinterland“ des Großherzogtums Hessen mit der damaligen Hauptstadt Darmstadt. Zwar kam der Hof noch ins Hinterland zu glänzenden Jagden, doch war unserem Schloss in den um 1660 erbauten Jagdschloss Katzenbach eine Konkurrenz entstanden. Das Schloss diente lediglich als herrschaftlicher Fruchtspeicher, blieb aber aus diese Weise wenigstens baulich erhalten.

- 1717 – Als viele Biedenkopfer auf dem Jacobimarkt in Battenberg sind, werden innerhalb von 3 Stunden 90 Häuser und 57 Scheunen eingeäschert.

- 1821 – Eine Verwaltungsreform hebt die seitherigen Amtsbezirke Battenberg und Gladenbach auf. Biedenkopf wird Sitz eines Landgerichtes.

- 1832 – Aus den Landratsbezirken Gladenbach und Battenberg entsteht der neue Kreis Biedenkopf. Biedenkopf wird Sitz der Kreisbehörden.

- 1843–55 – Erst die zeit der Romantik weckte Achtung und Liebe vor unserem geschichtlichen Kulturgut. Grußherzog Ludwig II. ließ durch seinen Baumeister G. Moller die Ringmauern instandsetzen. Auch der Bergfried, der einstmals ein Dach getragen hatte, wird umfassend renoviert. Man schafft einen bequemen Aufgang über die Burgmauer, bricht eine weitere Tür ein, errichtet eine hölzerne Innentreppe und „krönt“ den Turm mit Zinnen. Doch wenig später stand das Schloss wieder unbeachtet da; der Wald wurde dichter und höher und schloss es schließlich ganz ein.

- 1866 – Hessen-Darmstadt muss den Kreis Biedenkopf an Preußen abtreten. Das Königreich Preußen veranlasste u.a. die Fensterverglasung des Palas, das Schloss in Biedenkopf wurde erstmals als Ausflugsziel entdeckt.

- 1904 – Öffentlich zugängliche Sammlung auf dem Schloss.

- 1908 – Der Geschichtsverein für den Kreis Biedenkopf, insbesondere Pfr. Spieß und Schornsteinfegermeister Carl Pfeil sen., bringen das Schloss durch den Einbau eines Heimatmuseums zu neuer Bedeutung. Carl Pfeil jun. und Reitze Fischbach legen den Grundstock zur heutigen, umfangreichen Sammlung.

- 1932 – Der Kreis Biedenkopf wird vorübergehend mit dem Kreis Dillenburg vereinigt.

- 1933 – Der Kreis Biedenkopf wird wieder selbstständig, verliert jedoch das Amt Battenberg und die 8 Gemeinden des Bezirks Rodheim im Edertal und Biebertal.

- 1949 – Gründungsjahr des Schloßvereins Biedenkopf e.V.

- 1974 – Durch die Gebietsreform werden auch Breidenstein, Katzenbach, Wallau und Weifenbach angegliedert. Die Stadt Biedenkopf verliert ihre Kreisstadtfunktion. Marburg wird Verwaltungssitz des neuen Landkreises Marburg-Biedenkopf.

- 1993 – Nach einer umfassenden und prämierten Sanierung kann das Hinterlandmuseum im Schloss neu eröffnet werden.

- 2011 – Sanierung der Ringmauer und Neugestaltung des oberen und unteren Schlosshofes.

- 2016 – Die Funktion des „Kassen-Häuschens“ im Schlosshof wird in einen Raum im hinteren Quergebäude mit direktem Zugang zum Museum verlagert.

- 2017 – Der „Eiserne Heinrich“ wird zugunsten einer modernen Toilettenanlage verkleinert. Der Fachwerkbau im Innenhof des Schlosses wird abgerissen, um dort bei Veranstaltungen mehr Fläche nutzen zu können. Der linke Teil, der als „Kassen-Häuschen“ genutzt wurde (rechts daneben waren Toiletten), kann vom Schloßverein gerettet und 2020 in die Obhut der Gruppe P.u.R. (engagierte Pensionäre und Rentner aus Biedenkopf) gegeben werden. Diese führen ihn 2022 im Wald beim Stefansborn einer neuen Bestimmung als Unterstand für Wanderer (Foto unten rechts) zu.

- 2020 – Die weltweite „Corona-Pandemie“, besonders die in Deutschland auftretende zweite Welle im Herbst, erfordert auch in Biedenkopf einschneidende Kontakbeschränkungen. Hygienemaßnahmen alleine reichen offensichtlich nicht mehr aus, um das COVID-19 Virus zu stoppen. Ein landesweiter „Lockdown“ scheint die einzige Lösung. Alle im Schloss(hof) geplanten Veranstaltungen werden abgesagt, Restaurant und Museum sind bis auf weiteres für Gäste und Besucher geschlossen.

(Quellen: Jahresprogramm „750 Jahre Biedenkopf“, Rainer Willner, 2004; Broschüre „Schloß Biedenkopf an der Lahn“, Friedrich Stoppel, 1988; „Schloss Biedenkopf. Anmerkungen zur Nutzungs- und Museumsgeschichte.“, Gerald Bamberger, 30.04.2013; Nachforschungen von Karl-Heinz Schneider)

nach oben